Passt zum Tag des Bieres und ein bisschen zum transatlantischen Zollkrieg: Tschechischer Nationalstolz mit geschützter Herkunftsbezeichnung gegenüber einem Allerweltsbier. Lebensmittelmagazin.de war in der Brauerei von Budweiser Budvar in Tschechien.

Zwei Biere, ein Name und ein über 100-jähriger Streit darüber: Budweiser. Zum einen das Dosenbier, omnipräsent als Sponsor amerikanischer Sportveranstaltungen wie Football und zum anderen das prominenteste Beispiel tschechischer Braukunst. Geschmacklich sind beide Biere aber deutlich zu unterscheiden.

Foto: Johannes – lebensmittelmagazin.de

Kleiner zeitlicher Vorsprung

Budweis in Südböhmen in Tschechien: Das Budweiser-Logo springt schon aus der Entfernung über die umliegenden Häuser hinweg ins Auge. Touristenführer Karol führt die deutschsprachigen Besucherinnen und Besucher durch die Ausstellung zur Geschichte von Budweiser sowie durch die dazugehörige Brauerei.

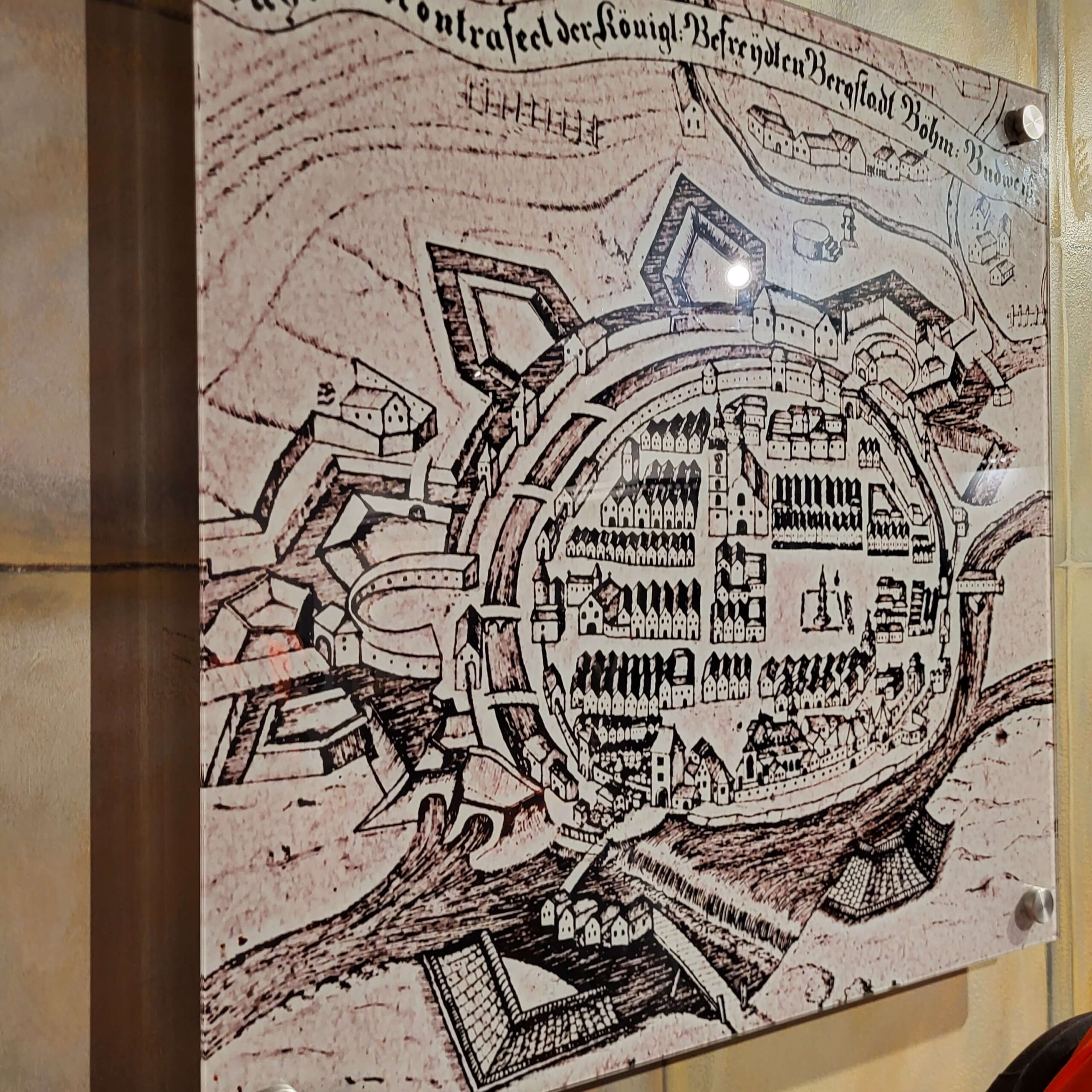

Während auf dem amerikanischen Kontinent zu diesem Zeitpunkt lediglich indigene Völker lebten, die 10.000 Jahre vorher bereits über die Landbrücke der Beringsee aus Asien übersiedelten, lässt sich bereits hier in Böhmen Bierkultur nachweisen: 1265 geht die Gründung von Budweis durch Böhmen-König Ottokar II. Přemysl einher mit dem verbrieften Recht der Bürgerinnen und Bürger, innerhalb der Stadtmauern Bier zu brauen. Auch wenn es zu diesem Zeitpunkt bereits ein Kloster gab, so war Bierbrauen bürgerliche Angelegenheit, wie in der brauereieigenen Ausstellung auf zahlreichen Holzstichen über historischen Werkzeugen wie Schöpfkellen, Kupferkessel und Sieben gezeigt wird.

Fotos: Johannes – lebensmittelmagazin.de

Budweiser Budvar

Im 19. Jahrhundert entstand dann im Zuge der industriellen Revolution 1895 die erste böhmische Industriebrauerei als Aktienbrauerei. Mit dem Aufkommen der Automobilindustrie war die Brauerei von Budweiser früh auch mit der Auslieferung per Automobil dabei, wie ein ausgestellter Praga Alfa von 1929 demonstriert.

Foto: Johannes – lebensmittelmagazin.de

Auch sehr praktisch – die Brauerei war direkt über das tschechische Schienennetz per Eisenbahn mit der Hauptstadt Prag verbunden, so dass die Versorgungswege gesichert waren und Budweis Prager Vorstadt genannt wurde. Schon damals exportierte Budweiser Budvar mit tatkräftiger Hilfe von Partnern aus Großbritannien das Bier in viele Länder. Budvar, der offizielle Name für Budweiser, ist ein Kofferwort aus dem tschechischen Budějovický pivovar für „Budweiser Brauerei“.

Karol beschreibt: „Bis zu Beginn des Zweiten Weltkriegs blieb die Budweiser Brauerei eine Aktienbrauerei, die aber in weiterer Folge verstaatlicht wurde, zuerst von den Nationalsozialisten und dann nach dem zweiten Weltkrieg von der kommunistischen Regierung.”

Heimvorteil

Schon damals vor der Wende ins 20. Jahrhundert bohrten die Arbeiter direkt vor der Brauerei eine artesische Quelle für gutes, weiches Brauwasser, was heute noch durch den ausgestellten Print einer Schwarz-Weiß-Fotografie dokumentiert ist.

Foto: Johannes – lebensmittelmagazin.de

„Die Quelle stammt aus einem unterirdischen See aus der Eiszeit”, sagt Karol. 24.000 Hektoliter werden monatlich aus der Quelle gehoben, nicht nur zum Brauen, sondern auch zur abschließenden Spülung der Flaschen.

Zusammen mit Malz aus mährischer Gerste wird hier als erster Schritt die Maische gekocht. Das Kupfer der gewaltigen Maischekessel reflektiert das reinscheinende Tageslicht und taucht den Raum in gedämpft goldenen Glanz.

Foto: Johannes – lebensmittelmagazin.de

Kupfer leitet die Wärme besonders gut. Ein halbes Dutzend dieser Kessel stehen in Reih und Glied. In diesem hallenbadgroßen Sudhaus herrscht eine Bullenhitze. „Bierbrauen ist energieintensiv. Ursprünglich betrieb deswegen eine Dampfmaschine das gesamte Brauhaus. Heute kommt die Energie aus dem städtischen Kraftwerk von Czecke Budewice”, weiß Karol.

Beim Maischen spaltet sich die Malzstärke in vergärbaren Zucker auf. Dies wird wiederholt, bevor im Läuterbottich die festen Bestandteile des Malzes von der Flüssigkeit getrennt werden und als Treber anschließend als Viehfutter weiterverwendet wird.

Der süße Malzsaft wird mit Saazer Hopfendolden versetzt, der aus dem heutigen Zatec in Böhmen stammt, was Karol auch betont: „Hier werden ganze Dolden verwendet, nicht bloß Hopfenextrakt. Das sorgt für besonderen Geschmack im Vergleich zu anderen Bieren.”

Der Hopfen wird regelmäßig von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern untersucht, analysiert und bewertet, um gleichbleibende Qualität im Endprodukt zu erlangen. Außerdem werden mit neuen Hopfensorten Feldversuche durchgeführt, deren Ergebnisse jedes Jahr im Sommer beim Bierfest vorgestellt werden.

So geht Bier

Nachdem so die Würze in der Würzpfanne gekocht wird, muss das Bier auf etwa 10 Grad heruntergekühlt werden, bevor die Bierhefekulturen hinzugefügt werden können.

Diese erste Gärung geschieht in Tanks für etwa zehn Tage. „Das ist eine sogenannte stürmische Gärung, bei der Alkohol und Kohlenstoffdioxid entsteht. Die Außenwand der Tanks ist gewellt, damit die entstehende Wärme durch die vergrößerte Oberfläche abgeleitet werden kann. Bevor das Bier in den eiskalten Lagerkellern der Brauerei über drei Monate hinweg in der Horizontalen reift, nennt man es grünes Bier oder Jungbier mit fünf Prozent Alkohol. Während dieser langen Zeit bildet es seinen harmonischen Geschmack. „Durch moderne Verfahrenstechnik bei den Hefen könnte man die Zeit auch halbieren, aber wir belassen es für die Qualität bei der längeren Lagerung”, erklärt Karol.

Reifen

Im Lagerkeller reift das Bier in horizontalen Tanks, gährt nach und reichert sich auf natürliche Weise mit Kohlensäure an. Sein Geschmack wird veredelt und harmonisiert. Die kleinen Fässer in diesem Keller umfassen 150 Hektoliter jeweils, die moderneren oben drüber fassen bereits 3000 Hektoliter. „Früher nahmen wir hierfür Holzfässer, diese wurden dann innen mit Pech und Harz ausgekleidet, damit es zu keinem direkten Kontakt vom Bier mit dem Holz kommt was eine Fehlnote wäre”, erklärt der Brauereiführer.

Dieses natürlich trübe Bier wird von etwaigen Bodensätzen und Heferesten per Kieselgurfiltern bereinigt.

Perfekter Zeitpunkt für die Besucherinnen und Besucher für eine Verkostung: jeder, dermöchte, bekommt ein Glas Budweiser. Es schmeckt fruchtig nach gelbem Obst, Birnen und Quitten, dabei malzig-feinherb und rund.

Ab in die Flasche

Um das Bier länger lagerfähig zu machen, was besonders wichtig für den Export ist, werden Flaschen und Dosen im Zusammenhang mit der Abfüllung pasteurisiert für 50 Minuten bei 62° Celsius, was ein Jahr Mindesthaltbarkeit garantiert. Für den Export nach Asien, wo es kein Pfandsystem gibt, werden Flaschen genommen, die dünnwandiger und leichter sind.

Die Halle zur Flaschenabfüllung ist relativ neu, gebaut zur Jahrtausendwende. Der Lärm ist enorm: Zwei Anlagen lassen 40.000 Flaschen pro Stunde durchlaufen, die währenddessen gereinigt, per Laser kontrolliert, abgefüllt und pasteurisiert werden.

Foto: Johannes – lebensmittelmagazin.de

Raus in alle Welt

Es sind an die 1.900000 Hektoliter Budvar, die heute in über 70 Länder exportiert werden. Man ist stolz auf diese Zahlen, denn immerhin muss dabei bedacht werden, dass beispielsweise der Brexit eine große Herausforderung an die etablierte Logistik damals stellte und nicht zuletzt der Exportstopp nach Russland infolge des Kriegs einen empfindlichen Einbruch bedeutete.

Nur in Länder wie die USA wird Budweiser Budvar unter anderem Namen, nämlich „Czechvar” ausgeführt. Grund dafür ist das andere Budweiser. Karol erläutert: „Tschechische Auswanderer brachten Ende des 19. Jahrhunderts ihre Bierbraukunst mit in die Vereinigten Staaten von Amerika. Dort fanden sie natürlich vollkommen andere Grundvoraussetzungen für ihr Bier. Aber sie verkauften es dort unter dem Namen Budweiser, ein Name, der in der Heimat eben einen guten Ruf hatte. Den ließen sie auch als Schutzmarke in den USA eintragen, ein heute wichtiges Detail, dessen Tragweite damals nicht ermessen wurde. Den ersten gerichtlichen Streit darüber gab es bereits 1907, der bis heute anhält.”

Um Verwechslungen mit dem Football-Sponsor auszuschließen, hat man seit über 20 Jahren die Möglichkeit, dies am Siegel der geschützten geographischen Herkunftsbezeichnung zu erkennen, die auf jeder Flasche Budweiser Budvar hier in Europa zu sehen ist.

Artikel-Teaserbild (oben): Johannes – lebensmittelmagazin.de