Das Gewürzmuseum in Hamburg gehört zu den kleinen Perlen der Stadt. Besucherinnen und Besucher werden durch die Vielfalt der Gewürze an der Nase herumgeführt und nebenbei erzählt es von früheren Zeiten, als Kolonialwaren noch Kostbarkeiten waren. Lebensmittelmagazin.de steckt mal die Nase rein.

Fotos: Johannes – lebensmittelmagazin.de

Wo könnte das Gewürzmuseum mit Namen „Spicy’s“ mit seinem über 1.000 Exponaten vom Anbau bis zum Verkauf besser beheimatet sein als mitten in Hamburgs pittoresker Speicherstadt? Mit seinem neugotischen Backsteincharme herrscht in diesem Viertel, ein Teil des Hamburger Freihafens und größter Lagerkomplex der Welt, ein besonderes Flair. Inzwischen steht das Viertel nicht nur unter Denkmalschutz, sondern gehört auch zum UNESCO Weltkulturerbe.

Foto: Johannes – lebensmittelmagazin.de

Aus goldigen Zeiten

Viola Vierk ist seit 32 Jahren Geschäftsführerin und Kuratorin im Spicy’s. Ihre Expertise zieht sie aus ihren Erfahrungen im internationalen Gewürzhandel. Sie erinnert sich: „Die Speicherstadt ist ursprünglich zur Lagerung von Kolonialwaren wie Kaffee, Schokolade und eben Gewürzen gebaut worden. Früher wurden Gewürze buchstäblich mit Gold aufgewogen, heute sind sie so günstig wie nie zuvor und sind jederzeit und für jedermann verfügbar und erschwinglich.” Aber die Zeiten mit Gewürzen als Sackware in Jutegebinden, abgewogen in hölzernen Waagen, sind lange vorbei. „Das wird heute im Containern mit Kränen verlagert. Die alten Maschinen sind alle ausgelagert und kommen dann beispielsweise hierher”, erinnert sie sich. In der Ecke sieht man große Siebmaschinen, sowie ein Walz- und Stampfwerk mit großen, gusseisernen Mörsern zum Vermahlen der Gewürze. „Dabei werden ätherische Öle freigesetzt. Es gab hier in der Nähe eine Gewürzmühle, mitten im Wohngebiet, da haben dann bei den Nachbarn fast die Augen getränt,“ erklärt Vierk.

Foto: Johannes – lebensmittelmagazin.de

Würzige Vergangenheit

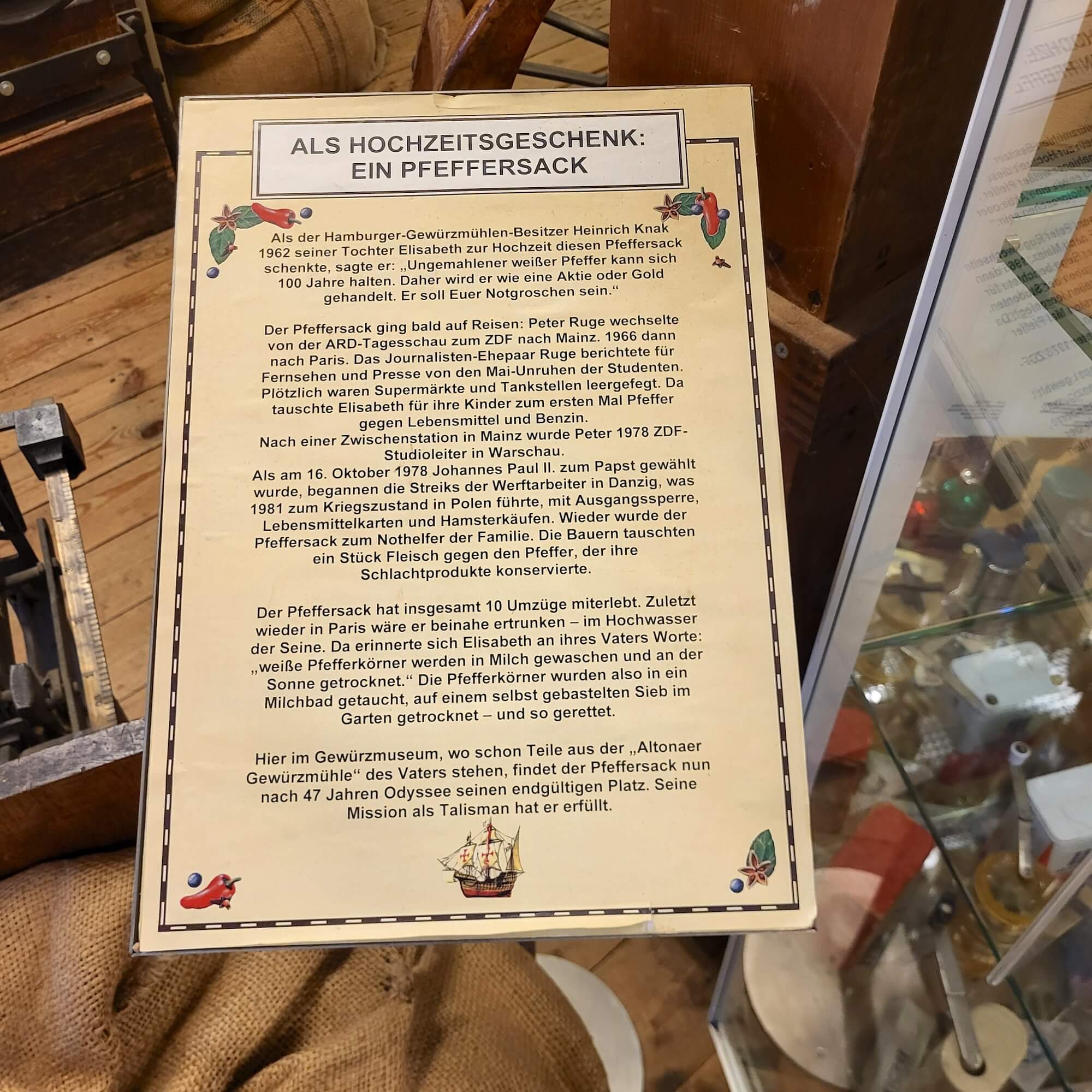

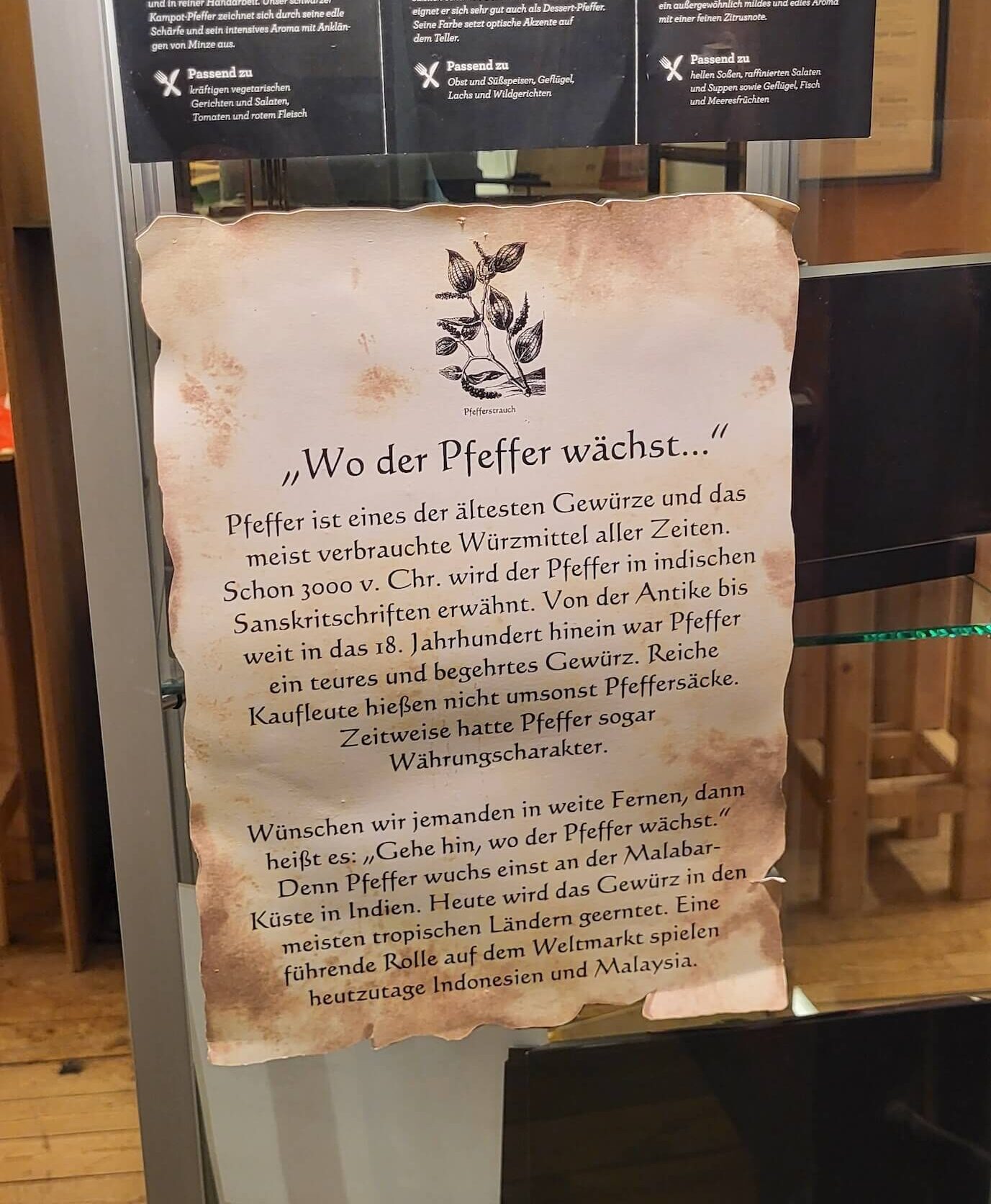

So groß die Bedeutung von Hamburg als Handelsmetropole war, so spät sind sie im Vergleich erst bei den Gewürzen mit eingestiegen. Der europäische Gewürzhandel spielte sich zwischen Venedig und dem Orient ab. Mit der portugiesischen Entdeckung des Seewegs nach Indien zerbrach dieses Monopol. Die fränkischen Welser und Fugger, reiche Kaufmannsfamilien, nutzten ihren Einfluss bereits zu Beginn des 16. Jahrhundert, um mit der portugiesischen Flotte gemeinsam Handel und Import zu betreiben. Sie waren die ersten „Pfeffersäcke“ im Deutschen Reich, die Fürsten und Bischöfe finanziell von sich abhängig machen konnten.

Was sind Pfeffersäcke? Nach der Blüte der Häfen von Amsterdam und Antwerpen durch die spanischen Erbfolgekriege gewann auch Hamburg an Bedeutung. Eine Besonderheit der Hansestadt war, dass weder Adel noch Klerus hier herrschte, sondern die Kaufleute und Schiffseigner, die dann eben neidvoll Pfeffersäcke genannt wurden. Das mehr auf Handel denn auf Macht und Krieg ausgerichtete Hamburg war unter anderem deswegen berühmt für seine religiöse Toleranz und dadurch beispielsweise Zufluchtsort sephardischer Juden, die von der iberischen Halbinsel aus her flohen und den Gewürzhandel mitbrachten.

Fotos: Johannes – lebensmittelmagazin.de

Es gab aber noch keinen direkten Seehandel aus den Herkunftsländern der Gewürze, da hier die Kolonialmächte sehr genau drauf achteten. Erst die kriegerischen Auseinandersetzungen im amerikanischen Freiheitskampf zwischen den Kolonialmächten ermöglichte es Hamburger Kaufleuten zum ersten Mal eine Überseefahrt nach Nordamerika und Westindien aufzunehmen und infolgedessen die Handelsbeziehungen zu den Herkunftsländern aufzunehmen.

Im 19. Jahrhundert erlebte Hamburg einen weiteren Aufschwung durch den Freihandel und zog damit Kaufleute aus ganz Europa an, die hier ihre Unternehmen zum Kolonialwaren-Direktimport gründeten. Damit entstanden neue Lagerhäuser und Verarbeitungsbetriebe, die unter anderem Gewürze nicht nur lagerten, sondern auch mischten und weiterverarbeiteten.

Höhepunkt war die Eröffnung des Freihafens 1888. Hier konnten Waren unverzollt umgeschlagen werden, was Hamburgs Stellung als Gewürzmetropole weiter stärkte.

Die beiden Weltkriege im 20. Jahrhundert unterbrachen den florierenden Gewürzhandel. Erst In den 1950er- und 60er-Jahren knüpfte die Stadt wieder an ihre alten Handelsnetzwerke an. Hamburg spielt heute als moderner Logistik- und Umschlagplatz eine zentrale Rolle im internationalen Gewürzhandel. Der Hamburger Hafen, einer der größten Europas, dient als Schnittstelle für den Import von Gewürzen aus aller Welt, die anschließend in die europäischen Märkte weiterverteilt werden.

Würzen, nicht Salzen

Trotz der nach wie vor bedeutsamen Geschichte im Gewürzhandel wird Viola Vierk unwirsch wenn es um deutsche Würzsitten geht: „Die Deutschen würzen nicht, sie salzen. Salz ist aber kein Gewürz und könnte gegebenenfalls bei langfristig hoher Dosierung verschiedene Herz-Kreislauferkrankungen nach sich ziehen.” Sie ist davon überzeugt, dass Salz durch Gewürze vielfach zu kompensieren wäre.

Dass Gewürze im Gegensatz zum Salz Gesundheit und Wohlbefinden auf viele, unterschiedliche Art und Weise unterstützen können, ist in Deutschland immerhin auch seit Jahrhunderten bekannt, prominent durch Hildegard von Bingen vertreten, die mit ihrem Kräuterwissen Päpste und Adlige beriet. So war etwa Galgant, dass man heutzutage vom Thai-Essen kennt, der milde Bruder vom Ingwer, für die Äbtissin das Gewürz des Lebens und der Liebe schlechthin.

Ein ähnliches Beispiel, dass die Museumsdirektorin gelegentlich Besucherinnen und Besuchern mit ans Herz legt, ist eine Gewürzmischung aus Koriandersaat, Kreuzkümmel und Kurkuma zu gleichen Teilen, von denen drei Mal am Tag eine Messerspitze übers Essen gestreut, lindernde Wirkung bei Arthrose nachgesagt wird.

Foto: Johannes – lebensmittelmagazin.de

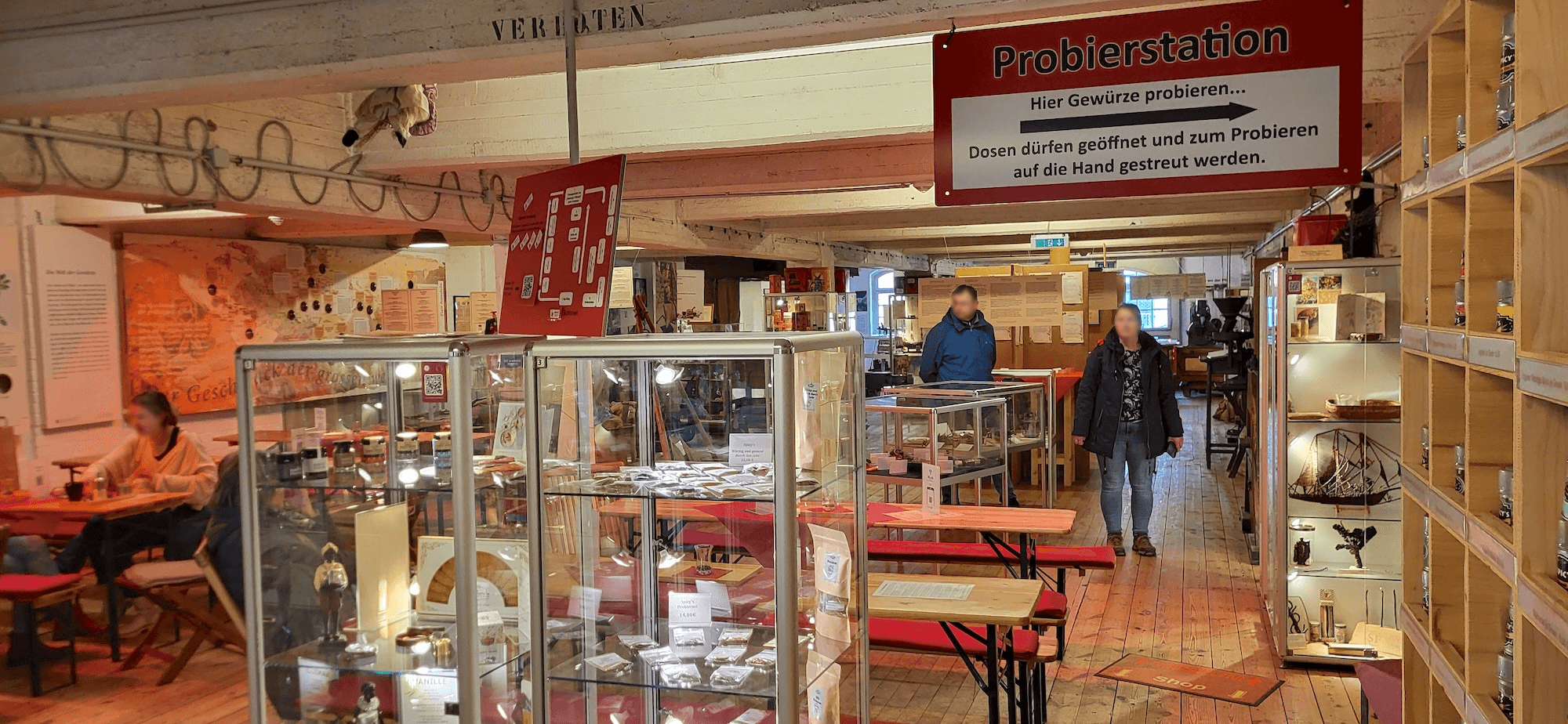

Sinnlicher Museumsbesuch

Abgesehen von potenziellen gesundheitlichen Aspekten haben die Besuchenden im Spicy’s-Museum die Möglichkeit, die Gewürze jenseits von Salz und Pfeffer zu erkunden, riechen und zu schmecken. Wobei allein Pfeffer ein riesiges Aromenspektrum bietet, einerseits sorgt die Herkunft für markante Unterschiede im Aroma, so schmeckt ein Malabar-Pfeffer gänzlich anders als ein kambodschanischer. Außerdem ist die pflanzliche Vielfalt innerhalb der Pfeffergewächse ebenfalls groß. So kennt man zum Beispiel langen Pfeffer, der etwas süßlicher ist, kampferartiger Kubebenpfeffer, den aufregend auf der Zunge kribbelnde Szechuan-Pfeffer sowie noch die mannigfaltigen Unterschiede bei schwarzem, roten, weißen und grünen Pfeffer – abhängig davon, in welchem Reifegrad sie geerntet und wie sie verarbeitet wurden. Ganz irre, neu auf dem Markt findet man jetzt Schokoladenpfeffer und der Name ist durchaus berechtigt, da er leicht nach Schokolade schmeckt.

Foto: Johannes – lebensmittelmagazin.de

„Kubebenpfeffer war übrigens Heilpflanze 2016 und ihm werden lindernde Eigenschaften gegen Kopfschmerzen zugesprochen, aber ich mag ihn nicht wegen der Kampfernote. Rosa Pfeffer und Nelkenpfeffer, der auch Piment genannt wird, gehören im Übrigen nicht zum Pfeffer, auch wenn ich Piment immer mit in eine Pfeffermischung geben würde wegen des hervorragenden Geschmacks”, meint die Gewürzexpertin. Passenderweise bekommen die Besucherinnen und Besucher anstelle einer Eintrittskarte zum Gewürz ABC eine Tütchen Pfeffer.

Für den heimischen Topf

Darüber hinaus ist im Museum auch die hauseigene Gewürzlinie mit einer Vielzahl an Gewürzen erhältlich, mit allem was das Herz und Zunge begehrt, ob als Mischung oder reines Gewürz.

Foto: Johannes – lebensmittelmagazin.de

Alleine fünf Currys haben sie im Angebot. Das ist nachvollziehbar, wenn man überlegt, dass Curry in Indien keine feststehende Rezeptur hat, sondern jede Familie ihr eigenes Curry mit zwischen zehn bis 40 Gewürzen mischt, darunter mit dem farbgebenen Kurkuma, Chili und auch typisch Bockshornklee. Und was soll man sagen, während das Bananen-Currypulver süßlich lieblich schmeckt, ist der indische Vampir übelst scharf, also für jeden etwas dabei.

Eine Sache ist interessant, bei der ganzen Historie um den Reichtum an Gewürzen ist die Hamburger und norddeutsche Küche doch recht zurückhaltend mit Gewürzen geblieben, wenn man so an Fischbrötchen und Labskaus denkt. „Stimmt nicht ganz“, lächelt sie: „Denken Sie doch mal an das hier heißgeliebte Franzbrötchen mit seinem unwiderstehlichen Zimtgeschmack.“

Artikel-Teaserbild (oben): Johannes – lebensmittelmagazin.de