„Das ist ja wie nach dem Krieg!“ – diesen Vergleich hört man in Coronazeiten gelegentlich, wenn die Lieferung von Mehl, Nudeln und Tiefkühlprodukten nicht nachkommt und Kunden vor leeren Regalen stehen. Wir fragen Zeitzeugen nach ihren Erinnerungen an die Lebensmittelversorgung vor 75 Jahren.

Zwischen der Ernährung heute und in der Nachkriegszeit ab 1945 bis zum Ende der 1950er Jahre gibt es fundamentale Unterschiede: In der Ernährungstruktur, der Wertigkeit, der Sicherheit und der Verfügbarkeit von Lebensmitteln. „Hier gab es eine Produktstarre“, sagt Professor Gunther Hirschfelder von der Universität Regensburg. In den 1960er Jahren gab es große Veränderungen beim Essen, ausschlaggebend durch mehrere Entwicklungen: Zum einen die Technisierung des Haushalts mit Kühlschränken und Tiefkühltruhe, sodass man strukturell unabhängig von saisonalem Essen war, was bis dahin Standard war. „Zum anderen brachten ‚Fremdarbeiter‘ neue Lebensmittel mit, was von der Reisewelle bis ans Mittelmeer positiv beeinflusst wurde. Mitte der 1950er gibt es dann schon Ravioli in der Dose und später kommt die Tiefkühlpizza hinzu. Restaurants mit Balkan-, griechischer oder spanischer Küche veränderten die Esskultur Deutschlands.“

– Trendlebensmittel: Von den 50ern bis heute. Hier im Video (Facebook) –

Hunger als Waffe

Im Wendejahr 1945 finden wir eine deutsche Mehrheitsbevölkerung und deutsche Ostvertriebene. „Hunger ist bis dahin bei den Nazis ein Strafinstrument für andere politische und religiöse Überzeugung“, so Hirschfelder. „Außerdem bedeutet die Naziherrschaft Mangelernährung in Osteuropa für ein bis zwei ganze Generationen. Selbst in Ostpreußen, die Kornkammer des Reiches, waren die vielen Zwangsarbeiter mangelernährt, während die meisten Deutschen bis zum Ende des Krieges kein Hunger kannten und relativ gut gelebt haben. Dafür haben sechs Millionen Menschen in den Konzentrationslagern Hunger als Strafe alltäglich erfahren.“

Historie des Hamsterns

Der Standard sei in der deutschen Bevölkerung während des Krieges mit Plünderungen in den Benelux-Staaten sowie Frankreich hochgehalten worden. Umso größer sei der Hunger dann 1945/46 in Deutschland gewesen. Eine ganze Gesellschaft litt unter Kalorienunterversorgung und viele Menschen seien verhungert. „Man verbindet heute mit dieser Zeit noch das Hamstern, das in Köln zum Beispiel fringsen genannt wird, benannt nach Kardinal Frings, der den Kohlenklau als lässliche Sünde quasi legitimierte“, erklärt Professor Hirschfelder. Die Realität war wesentlich dramatischer: Beim Essenstausch gegen Güter der Kölner Stadtbevölkerung mit den Bauern im umliegenden Bergischen Land kam es zu bürgerkriegsähnlichen Zuständen.

„1946 führten die Alliierten die Schulspeisung ein, denn es ging ums nackte Überleben der Kinder, obwohl die Engländer selber unterversorgt waren“, berichtet der Kulturanthropologe. Ansonsten hätte gegolten, dass alles gegessen wird, was essbar ist – Wildkräuter, Pilze, Beeren, Tiere wie Tauben, Fische und Krebse aus den Flüssen, aber auch Katzen und Hunde und alte Arbeitstiere, „eine Praxis, die seit dem Mittelalter in Notzeiten gängig ist, aber im Nachhinein nicht gerne thematisiert wurde, aber von den Männern aus dem Krieg mitgebracht wurde“, so der Historiker.

Zigaretten statt Reichsmark

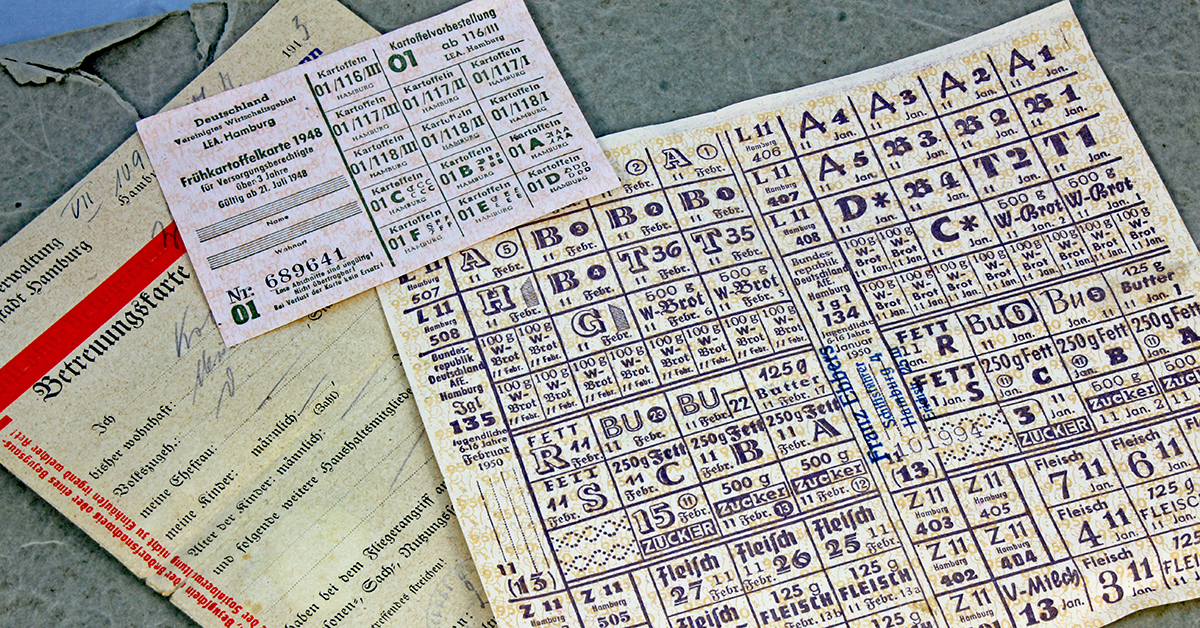

Die Alliierten implementierten ein staatliches Versorgungssystem mit Lebensmittelausgabestellen. Jeder hatte dasselbe Anrecht auf Grundnahrungsmittel, was durch Lebensmittelkarten geregelt wurde.

„Wir reden hier von dreieinhalb Jahren schwach funktionierendem Geldsystem bis zur Einführung der D-Mark. Parallelwährungen waren der Dollar beziehungsweise das britische Pfund und ein Schwarzmarkttauschsystem mit Kaffee und Zigaretten als universeller Währung.“

Reguläre Geschäfte wären überwiegend leer geblieben, denn die Bauern verkauften ertragreicher auf dem Schwarzmarkt, auf dem man auch Armeebestände erwerben konnte. Alliierte Besatzungssoldaten verdienten hier ebenfalls dazu. „Man bekam Cognac, Kaviar oder Filetsteak, man musste es nur bezahlen können“, so Professor Hirschfelder. Besatzungssoldaten verschenken allerdings auch viel an die Bevölkerung, sodass bei der deutschen Bevölkerung das Ideal des deutschen Wehrmachtssoldaten dem smarten, freundlichen Besatzungssoldaten wich und die amerikanischen Soldaten mit ihrer lässigen Kultur attraktiv wurden.

Das Wissen, sich selbst zu helfen

Einen großen Unterschied zwischen der Coronakrise und der Nachkriegszeit sieht der Historiker beim Verbraucher selbst: „Die Expertise in der Garten- und Hauswirtschaft war damals wesentlich größer, besonders das Wissen, wie man aus wenig viel macht. Die Menschen waren auf sich allein gestellt, die Selbstversorgung war besser möglich, heute fehlt der Hefewürfel, früher hat man selber Hefe gemacht und immer vorrätig gehabt.“

Foto: beats_ – stock.adobe.com

Mit Blick auf die heutigen Prepper-Strategien meint Professor Hirschfelder: „Getrocknete Linsen und Erbsen, Speiseöl, Zwiebeln und rote Beete im Keller, Sachen, die lange lagerfähig sind, eher leicht zu bekommen und wie die rote Bete noch Vitamin C anreichern, sichern die Versorgung mit Nährstoffen optimal.“

1945 hatten die Menschen kaum Möglichkeiten zu kochen, angesichts von 11 bis 13 Millionen Vertriebenen, die sich beispielsweise zu zehnt ein Zimmer teilten. Wenn man Mehl hatte, wurden daraus Pfannkuchen gemacht, Brei aus Mehl und Tierfett, meistens Schweineschmalz, oder eine Einbrenne für Suppe. „Brot ist entwicklungsgeschichtlich ein Luxusprodukt“, erklärt der Kulturanthropologe. Er ist davon überzeugt, dass klassische Hausmannskost, wie „Kartoffeln und Möhren in Mehlschwitze mit einer Frikadelle und mit Petersilie oder gehackten Pilzen verfeinert“ damals für die Bevölkerung ein Hochgenuss war, „aber im Zweifelsfall schmeckt mit Hunger alles gut.“

Westfälische Erinnerungen

Die pensionierte Biologie- und Chemielehrerin Elisabeth L. feiert heute ihren 93. Geburtstag. Als Nazi-Deutschland den Krieg verlor, war sie gerade 18 Jahre alt, in der Nähe von Gütersloh. Sie habe zu der Zeit den drei Kinder eines Wurstfabrikanten Nachhilfe gegeben. Als Bezahlung gab es unter anderem Fleischbrühe. „Und für Sonntag ordentliches Fleisch für die Familie“, erinnert sich Elisabeth L. „Nach dem Unterricht musste ich dann auf dem Weg nach Hause bei Bekannten vorbei, der Familie eines Bäckermeisters aus Schlesien, die die Hälfte der Brühe bekam.“

Ihr Vater war im dritten Reich Schuldirektor und leitete die Flüchtlingsfürsorge. „Als NSDAP-Mitglied bekam er nach Kriegsende Berufsverbot, aber durfte weiter bei der Flüchtlingsfürsorge arbeiten, weil er das gut konnte.“ Die alte Dame erinnert sich: „Irgendwann kam eine Flüchtlingsfamilie zu uns zum Besuch mit einem riesigen Wurstpaket. Denen ging es zum damaligen Zeitpunkt schon besser als uns und sie wollten sich bei meinem Vater für seine Hilfe bedanken.“

Selbstangebaute Lebensmittel

Andererseits erinnert sie sich daran, dass der Düsseldorfer Cousin ihres Vaters nach der Geburt des Sohnes weit entfernt ein Gartengrundstück pachtete, „um selber Obst und Gemüse anzubauen, obwohl er davon nur wenig Ahnung hatte. Als sie einmal mit dem Zug zwei Stunden hinfuhren, fanden sie den Garten geplündert und komplett abgeerntet vor.“

Bei Mehl und Backen fällt der Lehrerin ein, wie sie als junges Mädchen anstelle der Ferien auf dem Bauernhof einer Freundin in der Senne arbeiten musste. „Die hatten neben anderem Getreide Buchweizen angebaut für den Eigenbedarf. Der wächst sehr niedrig, das war eine furchtbare Arbeit, den zu ernten. Wir hatten immer Rückenschmerzen vom Bücken. Vom Buchweizenmehl wurden Pfannkuchen gemacht.“ Auf diesem Bauernhof buken sie Brot aus ihrem eigenen Mehl, sodass es für sie da keinen Mangel gab. Die Erinnerungen kommen während des Gesprächs sukzessive und zögerlich, nahezu ins Schwärmen kommt die Lehrerin: „Auch von Buchweizen wurde ein Brot in einer quadratischen Kastenform gebacken, die einzelnen Scheiben wurden dann noch angebraten – Kastenpickert, das duftete!“ Diese regionale Spezialität findet man heute noch in Westfalen.

– Wissenswertes zu Mehl findest du in unserem Artikel hier. –

Nachkriegszeit auf der Insel

Ruth Senftleber lebt ihr gesamtes Leben schon in Westerland auf Sylt. Zum Kriegsende war sie 16 Jahre alt. Ihre Mutter war zu dem Zeitpunkt Kriegswitwe. „Das war schlecht für uns, für zweimal Lebensmittelmarken bekam man ja nicht so viel wie bei einer Familie“, erinnert sich die Sylterin. Von einer Tante ihrer Mutter bekamen sie oft Schaffleisch, in ihre Stimme färbt sich lebendiger Ekel bei der Erinnerung daran: „entsetzlicher Geruch!“

Vom Schwarzmarkt konnten sie nicht profitieren: „Wir hatten ja keine Zigaretten oder sowas. Problematisch war, dass auch Handwerker nur gegen Zigaretten arbeiteten. Aber stundenlang anstehen, um irgendetwas zu bekommen, daran erinnere ich mich gut.“

Einmal habe sie Lebensmittel eingespart um ihrer Mutter, die im Krankenhaus lag, mit einem Kuchen eine Freude zu machen. „Puffer-Kuchen wird der bei uns genannt, Napfkuchen, aber ohne Rosinen und Margarine statt Butter. An dem Tag hatten sie auf der Insel zwischendurch das Gas abgestellt. Als ich nach dem vermeintlich fertigen Kuchen schaute, war alles hinüber, weil der Kuchen nach Gas gestunken hat. Ich musste ihn wegwerfen.“ Auf der anderen Seite schwärmt sie vom Essen ihrer Großmutter auf dem Festland mit Möhren und Erbsen aus dem Garten. „Meine Mutter musste sich von mir anhören, wieviel besser das Essen bei Oma schmecken würde.“

Der Fährverkehr war zu der Zeit noch eingeschränkt tätig. „Als der Fährverkehr eingestellt wurde und auch der Damm gesperrt wurde, machte ich ein Praktikum auf dem Festland, weil ich Erzieherin werden wollte. Meine Mutter wollte mich aber bei sich sicher wissen und holte mich vor der Schließung mit dem Fahrrad ab, sie hatte mein Bettzeug darauf festgemacht trotz schlechtem Wetter. So etwas hätten wir nicht dort gelassen, das war wertvoll, das hätte man zu der Zeit gar nicht kaufen können.“

Was wirklich wichtig ist

Woran sie sich nicht erinnert, ist, jemals wirklich hungrig geblieben zu sein, „aber wahrscheinlich hatte sich mein Magen einfach an die Situation gewöhnt, ich benötige auch heute nicht viel“, schmunzelt Ruth Senftleber. Angesichts von Corona ist sie überzeugt: „Wir haben diesen Virus bekommen, um uns zu besinnen und die Zeit dafür, darüber nachzudenken, worauf es wirklich ankommt und was wichtig ist.“

– Was die Coronakrise mit der Lebensmittelbranche macht, liest du hier. –

Artikelbild (oben): Udo Kruse – stock.adobe.com